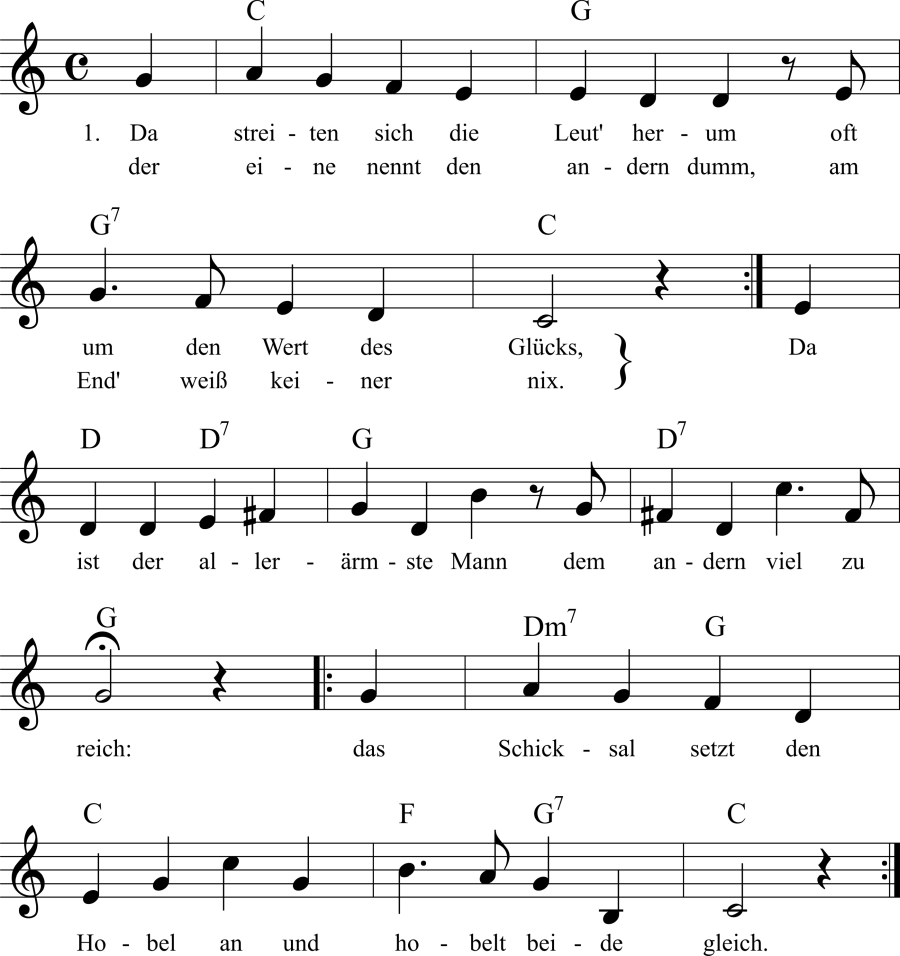

Das Lied Der Wert des Glücks stammt aus »Der Verschwender«, einem Zaubermärchen in drei Aufzügen, das am 20. Februar 1834 uraufgeführt wurde. Konradin Kreutzer (1780-1849) komponierte die Melodie zum Text von Ferdinand Raimund (1790-1836). Nicht zuletzt durch Ludwig Erks (»Deutscher Liederschatz« Band 1, Nr. 10) ist das Lied auch als »Hobellied« bekannt.

Bis weit in ins 20. Jahrhundert wurde Der Wert des Glücks von vielen namhaften Interpreten wie Paul Hörbiger, Hans Moser und Peter Alexander oder auch Marlene Dietrich gesungen. Einen Ansatz für eine modernere Interpretation stellte der Wiener Schauspieler und Sänger Ludwig Hirsch im Jahr 1982 vor.

Danach wurde es um das Lied etwas ruhiger, auch wenn es bis heute nicht in Vergessenheit geraten ist, was auch an der zeitlosen Aussage des Liedtextes liegen mag. Denn das Lied schildert auf poetische Weise, dass Glück kein Besitz ist, den man einfach erwerben kann, sondern ein Zustand, der eng mit innerer Haltung, Zufriedenheit und sozialen Beziehungen verknüpft ist.

Damit formuliert das Lied eine Kritik an einem allzu materialistischen Weltbild, das Glück mit Reichtum, Macht oder Besitz gleichsetzt und stellt stattdessen ein Ideal in den Vordergrund, das Glück in Bescheidenheit, Liebe und Zufriedenheit sucht und daran erinnert, dass Glück kein fernes Ziel, sondern eine gegenwärtige Erfahrung sein kann – wenn man lernt, mit dem zufrieden zu sein, was man hat.

In einer Zeit, in der viele Menschen unter Leistungsdruck, Konsumverlockungen und wachsender Unzufriedenheit leiden, wirkt die Botschaft des Liedes wie ein Gegenentwurf: Glück liegt nicht im "Mehr", sondern oft im "Weniger". Diese Haltung fordert dazu auf, das eigene Leben kritisch zu hinterfragen und sich auf das Wesentliche zu besinnen.

Damit wandelt sich das alte Volkslied zu einer Lebenslektion die uns lehrt, das Glück nicht als Ziel, sondern als Weg zu verstehen, der durch Dankbarkeit, Mitgefühl und Bescheidenheit führt. Eine stille, aber kraftvolle Erinnerung in einer schnelllebigen Welt an das worauf es im Leben wirklich ankommt.

Tom Borg, 30. Mai 2025