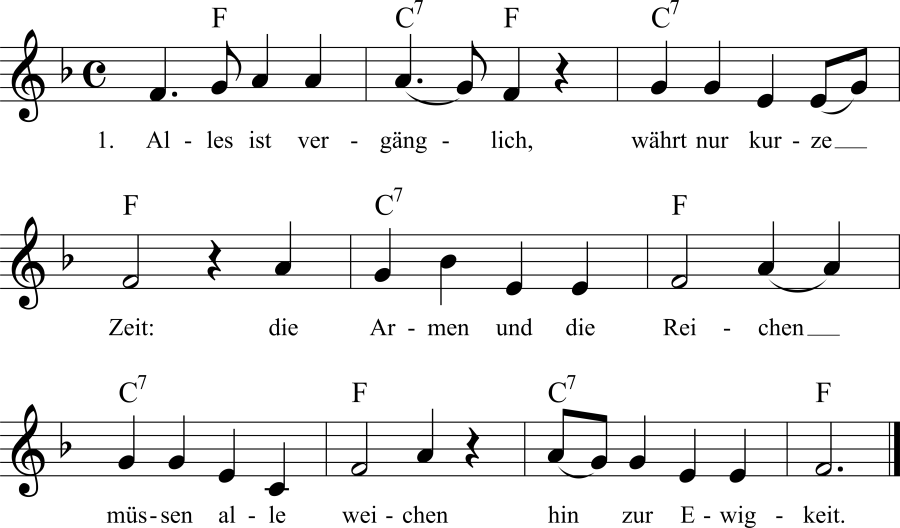

Der Liedtext ist eine eindringliche Meditation über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens und die Unausweichlichkeit des Todes. In einer klaren, fast schon didaktischen Sprache erinnert er an die grundlegende Gleichheit aller Menschen: Ob arm oder reich, mächtig oder unbedeutend, jeder ist dem Ende des irdischen Lebens unterworfen.

Gerade in dieser Radikalität liegt die Wucht des Textes: Keine Stellung, kein Besitz, kein Vergnügen vermag den Menschen zu bewahren, alle müssen »hin zur Ewigkeit«. Der Tod wird hier nicht nur als Grenze, sondern auch als große Macht vorgestellt, die unvermeidlich auftritt und niemandem Schonung gewährt.

Dabei wird das Bild der Vergänglichkeit immer wieder mit kontrastierenden Szenen unterlegt: Heute Freude, morgen Leid; heute der Spaziergang im Grünen, morgen das Sterben. Diese Gegensätze verleihen den Versen eine eindringliche Dramatik und mahnen zur Besinnung.

Die unmittelbare Gegenüberstellung von alltäglicher Leichtigkeit und unausweichlichem Abschied macht die Botschaft besonders greifbar. Der Mensch soll innehalten und erkennen, dass das Diesseits nicht das Letzte ist.

Neben der nüchternen Feststellung der Endlichkeit findet sich jedoch auch eine religiöse Dimension, die Trost verspricht. Das abschließende Gebet wendet sich an Gott als den Richter und Retter. Die Bitte um Erbarmen, um das »Bekleiden« der Seele, verweist auf christliche Jenseitshoffnung, auf Erlösung und Geborgenheit im göttlichen Handeln. So ist der Text nicht bloß eine düstere Erinnerung an den Tod, sondern eine geistliche Mahnung, das Leben bewusst zu führen und sich auf das Ewige vorzubereiten.

In seiner Schlichtheit und Strenge spiegelt der Liedtext eine Frömmigkeitskultur wider, die das Memento mori ernst nahm: das Bewusstsein, dass alles Irdische vergeht, und dass die entscheidende Hoffnung im Glauben an Gottes Gnade liegt. Gerade heute, wo die Endlichkeit des Lebens oft verdrängt wird, wirkt er wie ein zeitloses Gegengewicht – unbequem, aber auch heilsam.